沪深策略联盟 莫迪参加金砖峰会中俄反应传达啥信号 中俄默契冷对印度

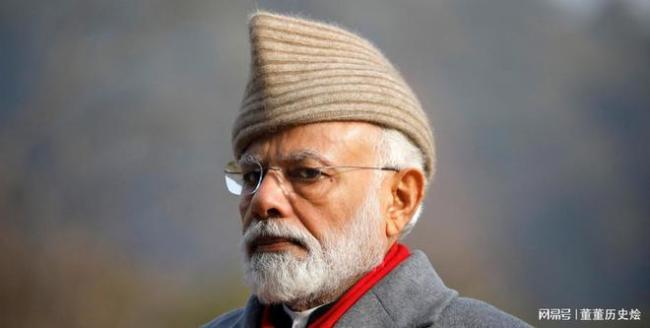

莫迪参加金砖峰会中俄反应传达啥信号 中俄默契冷对印度!印度总理莫迪在拒绝签署上合组织联合声明后,高调参加了金砖国家峰会。他的举动背后有何考量?中俄对此又传递出怎样的信号?

7月初,莫迪开始了他任期内最长的一次出访,为期八天,跨越三大洲,访问了五国,并重点出席了在巴西举行的金砖国家领导人第十七次峰会。此行不仅涵盖了加纳、阿根廷、巴西等发展中国家,还包括特立尼达和多巴哥、纳米比亚等非主流外交舞台的国家。

从行程安排来看,莫迪每一步都设计得十分讲究。在加纳谈数字合作和疫苗制造,在阿根廷摸锂资源的底细,在纳米比亚推数字支付与环保合作,每一项都直击当下全球发展的热门议题。分析认为,这些举动看似是为了展示印度对“全球南方”的支持,实则意在提升自身影响力,借机宣示印度的全球野心。这次金砖峰会,莫迪不仅是来开会,更是来“造势”。

面对这种情况,中俄的态度显得异常冷静。中国派高层代表前往,俄罗斯因普京被国际刑事法院通缉,选择由外长拉夫罗夫率团参加。这种安排打破了以往金砖峰会常规,被视为冷对印度的“刷存在感”。

究其原因,一方面,中国高层代表参会是因为中巴领导人已多次会晤,交流充足,无需再赴巴西;另一方面,也是出于对当前金砖内部分歧的现实判断——峰会本身难以达成统一成果。此前金砖外长会未能发布联合公报,分歧已然公开化。这种情况下,出席反而可能陷入尴尬局面,不如留一手,以静制动。

中俄此次默契的举动也与印度直接相关。近年来,印度在金砖机制内部一直扮演“拆台”角色。2024年俄罗斯主办金砖峰会时,俄罗斯希望推动“金砖币”计划,结果被印度否决。印度政府优先发展本币卢比,拒绝参与区域统一货币体系建设。但印度以其经济体量和货币信用,根本难以承担多边支付体系的核心货币角色,反对行为更像是出于政治顾虑。特别是在特朗普强硬表态反对“去美元化”后,印度立刻表示“没有去美元化计划”,其对金砖的消极影响已成为系统性问题。

不仅金砖,上合组织也被印度“折腾得够呛”。上合组织本来是以反恐、安全合作、地区稳定为目标的多边平台,但印度加入后,几乎每次会议都要制造话题,将自己与巴基斯坦的纷争搬上会议桌,要求将克什米尔问题写进联合声明。这种单边化操作使得上合组织每况愈下,不仅影响力下降,连内部合作也困难重重。

例如,2025年上合组织防长会议因印度坚持加入“谴责巴基斯坦恐怖主义”的内容,导致无法发布联合声明;中国推动的区域本币结算倡议,也被印度以人民币威胁卢比为由反对;上合组织支持“一带一路”声明,印度单独拒签;以色列袭击伊朗引发谴责,印度马上跳出来说“没有参与决议”。由此可见,印度的种种行为都在破坏组织的共识与协同。

说到底,印度并不善于融入多边机制,更喜欢“多边舞台,单边操作”的套路——用多边平台扩展自己的话语权和国际曝光度,但又不真正服从集体议程。这种合作在上合组织、金砖国家乃至更广泛的全球南方合作中愈发明显。

因此,此次金砖峰会,中俄态度格外冷淡,既不想与印度争锋,也不想成为印度的“外交道具”。这既是对印度挑衅性行为的克制回应,也体现出一种更成熟、更理性的外交姿态。中国无意在金砖场合“斗法”,也不屑将峰会变成外交表演场,更重要的是避免外界将中国与印度在拉美的外交布局对立化,维护金砖组织内部的表面团结。

莫迪此番高调参与峰会、奔走拉美,虽形式上看起来风光无限,但背后暴露的是印度在多边外交中的矛盾定位。它既想当“全球南方”的代言人,又不愿承担协调者的责任;既想获得西方的认同,又在国际平台上试图强行主导议程,最终不仅招致中俄警惕,也引发“全球南方”国家的观望。

作为金砖机制的主要推动者,中国选择了最合适的方式回应这一局势——冷静、不争、不抢,继续做好幕后整合、稳住大局。不过,未来的“大金砖”能否真正形成合力,很大程度上还得看能否突破“印度障碍”,否则这种局面恐怕还要持续下去。

翔云优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:启天配资 盛帮股份99.42万股份将于2025年7月7日解禁

- 下一篇:没有了